Dass „MEIN LEBEN ALS ZITRONENBAUM“ ein wunderbares Buch ist, hatte ich ja bereits in einem früheren Blogpost erwähnt. Dass Peter Freudenthaler, der Lead-Sänger und Schöpfer des Welthits „Lemon Tree“, auch ein fabelhafter Mensch ist, hatte ich diversen Telefonaten entnommen, die wir seit vorigem Sommer geführt haben.

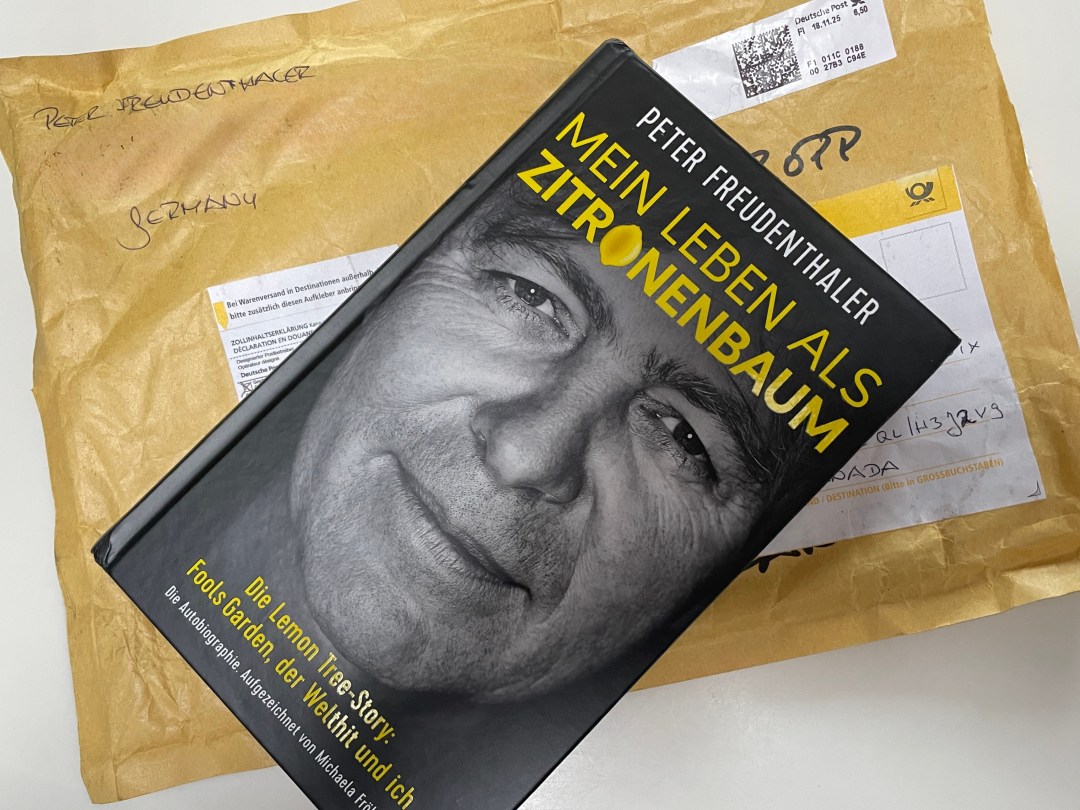

Den Buchtext hatte ich per PDF bereits vor Wochen gelesen. Heute lag nun endlich – mit massiver Verspätung wegen des kanadischen Poststreiks – auch das Buch im Postfach. Fast zwei Monate war es von Pforzheim, wo Peter lebt, bis Montreal unterwegs gewesen. Umso größer war die Freude, es in den Händen zu halten.

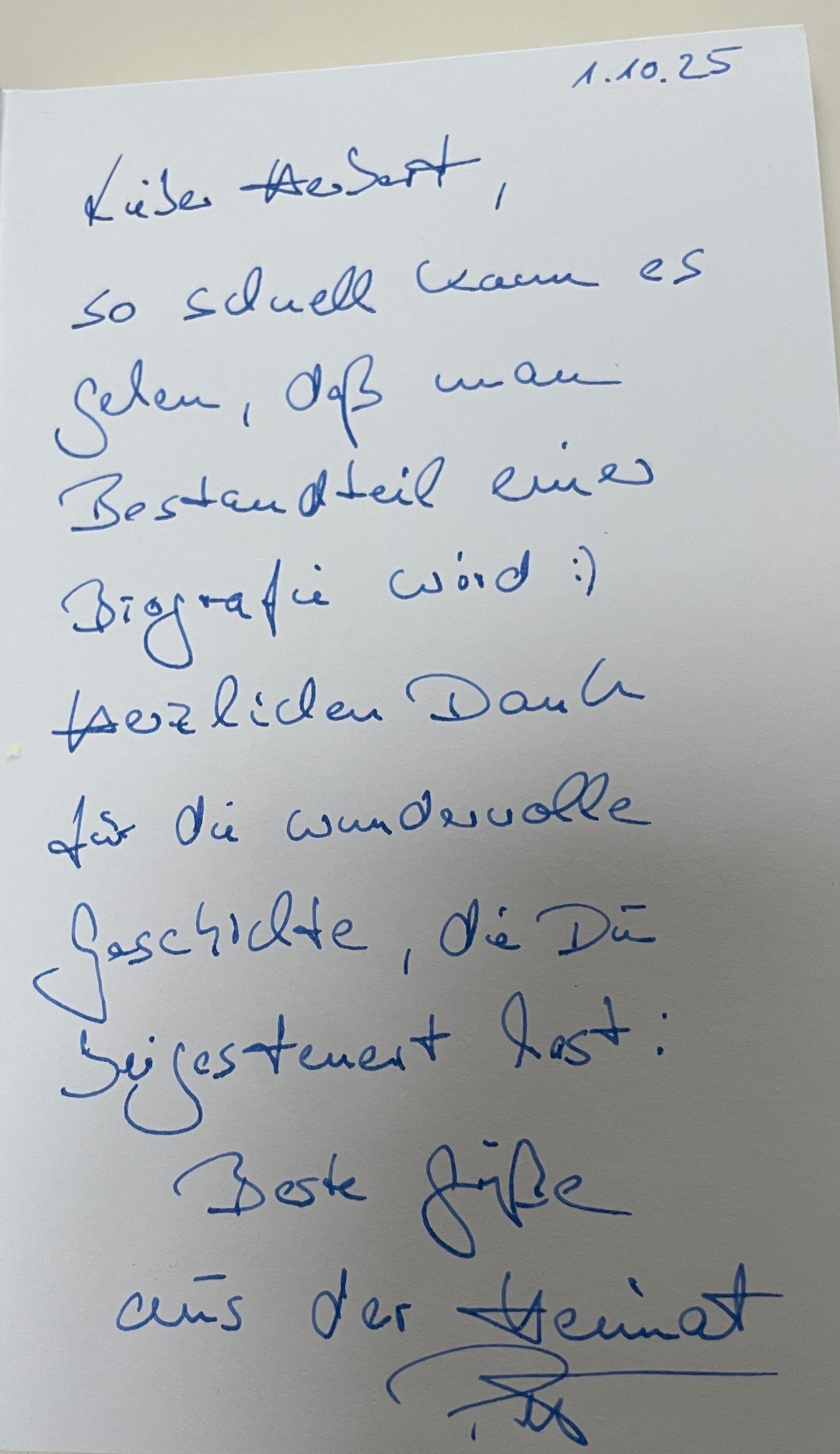

Und dann die Widmung:

„Lieber Herbert, so schnell kann es gehen, dass man Bestandteil einer Biografie wird. Vielen Dank für die wundervolle Geschichte, die du beigesteuert hast. Beste Grüße aus der Heimat – Peter“

Die „wundervolle Geschichte“, von der Peter Freudenthaler schreibt, war die:

Ich war Mitte der 90er-Jahre mit dem GHAN-Train von Adelaide durchs australische Outback Richtung Alice Springs unterwegs. 24 Stunden durch die Wüste. Ursprünglich hatte ich wegen der langen Strecke ein First-Class-Ticket gebucht, aber dort war die Stimmung eher überschaubar. Also bin ich in den Speisewagen der dritten Klasse gewechselt – der tatsächlich ‚Waltzing Matilda‘ hieß. Was ich dort gesehen habe, werde ich nie vergessen: Ein Aborigine saß auf dem Boden und spielte ‚Lemon Tree‘ auf dem Didgeridoo, neben ihm ein Kerl mit dem Bongo. Um sie herum tanzten, klatschten und sangen Menschen aus aller Welt – Backpacker, Goldgräber, Abenteurer, Geschäftsleute und auch ein kanadischer Journalist mit deutschen Wurzeln.

Teil einer Biografie zu sein, ist eine tolle Sache. Mit meiner Erinnerung an das erste Mal, dass ich „Lemon Tree“ gehört habe, in den Memoiren des Lead-Sängers von Fools Garden erwähnt zu werden, macht mich stolz.

Und hier noch einmal der Hit, der um die Welt ging: