Du steckst im Rushhour-Verkehr in der Münchener Innenstadt, entdeckst auf einer Kirchturmspitze ein Storchennest und sagst eher beiläufig zum Fahrer: „Jetzt ein richtig gutes Fernglas, das wär’s.“ Der Kerl am Steuer, der dir sein München zeigt, fährt wortlos in eine Parkbucht, steigt aus und kommt fünf Minuten später mit einem richtig guten Fernglas zurück: „Ist deins.“ So war er, mein Freund Michi. Jetzt ist Michael Lehner im Alter von 76 Jahren gestorben.

Michael als eine Type zu bezeichnen, wäre untertrieben. Er war DIE Type schlechthin. Ein Bayer durch und durch, aber stets mit der nötigen Distanz zum Schicki-Micki-München, für das er nur Verachtung übrig hatte.

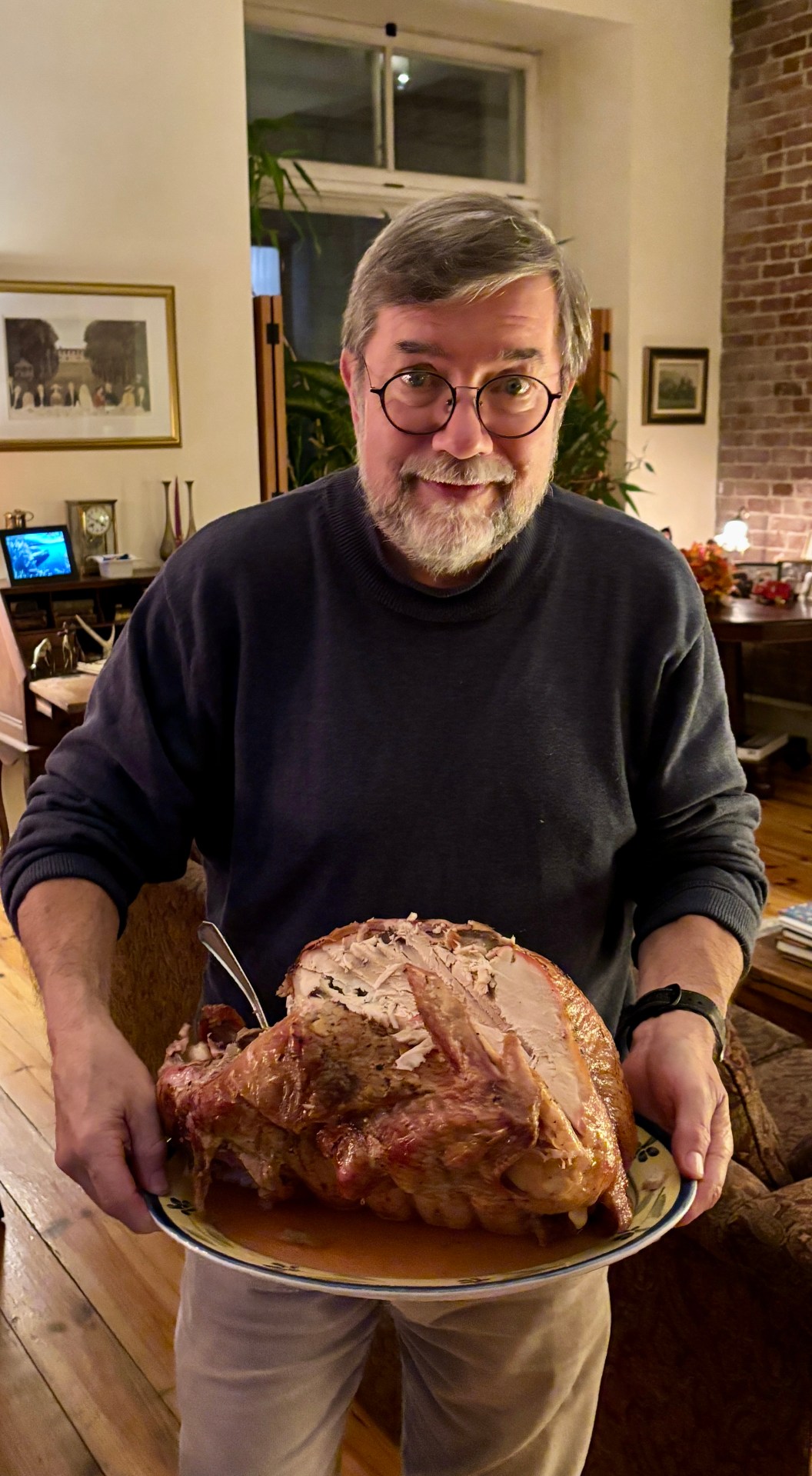

Sein München, das war der Viktualienmarkt, den man besuchte, nicht weil man dort gesehen werden wollte, sondern weil es dort noch eine Leberkäs-Semmel gab, die so schmeckte, wie sie schmecken muss: herzhaft wie die Luft, die von den Bergen her weht, zünftig wie ein Lodenmantel, Kalorien hin oder her. Michaels München, das waren die Biergärten im Sommer und die Brauhäuser im Winter. Hauptsache, es gab was zu trinken – und zu essen sowieso.

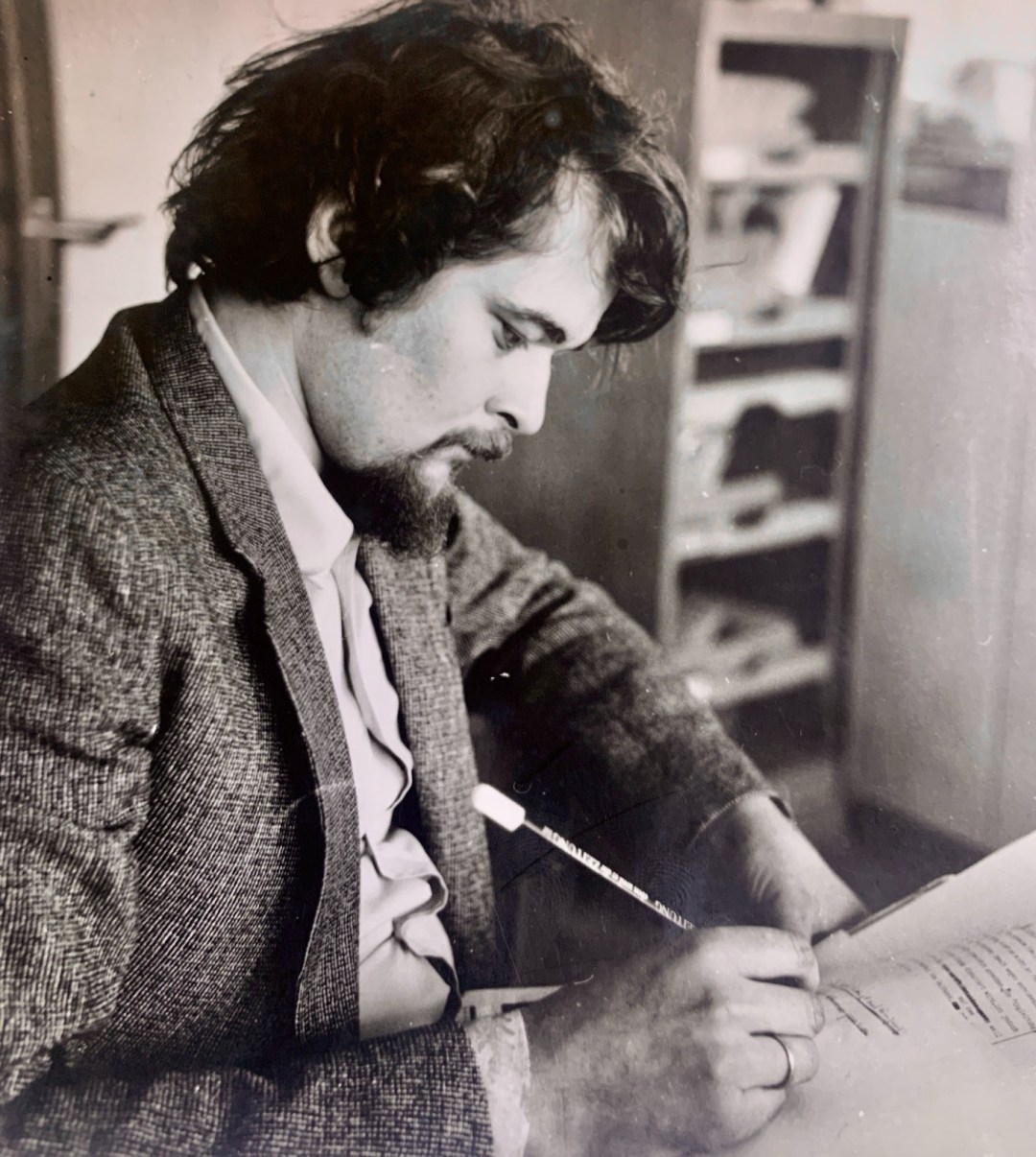

Kennengelernt haben wir uns in den späten 60er-Jahren bei der Waiblinger Kreiszeitung. Schon als junger Journalist war Michael aus jenem Edelholz geschnitzt, aus dem gute Schreiber entstehen. Er konnte mit gespitzter Feder einen noch so banalen Satz zum Klingen bringen, indem er ihn, statt mit einem simplen Adjektiv zu versehen, mit einer einzigen Wortperle zu einem sprachlichen Gesamtkunstwerk formte.

Wer mit Michael diskutieren wollte, brauchte Zeit. Michael nahm sich die Zeit, immer, immer wieder und überall. Als ich ihn einmal auf dem Redaktions-WC dabei ertappte, wie er während einer seiner zahlreichen Diäten heimlich eine Dosenleberwurst mit dem Suppenlöffel verzehrte, erklärte er mir sichtlich angewidert die Nachteile einer reduzierten Kalorienaufnahme und wie viel wichtiger es doch sei, dass auch Kopf und Seele glücklich seien und nicht nur der Körper.

Ich kenne keinen Menschen, der bei so vielen Abspeck-Versuchen so wenig Gewicht verloren hat wie Michael. Michi und sein fülliger Körper, der immer nach gutem Essen und Trinken verlangte – das war ein Kapitel für sich.

Eigentlich hasste er Flugreisen und überhaupt vieles, was sich außerhalb des Dunstkreises seiner bayerischen Heimat abspielte. Und doch schaffte er es immer wieder, uns in Kanada zu besuchen – anfangs noch in Manitoba, später auch in Montreal. Zu meinem Fünfzigsten hielt er eine Rede, die den Saal zum Vibrieren brachte. Michael Lehners Wortgewalt war legendär, sein brachialer Bass sowieso. Ein raumfüllendes Mannsbild.

Ein brillanter Journalist war er, das auf jeden Fall. Jahrzehntelang war er Münchener Korrespondent der „Schwäbischen Zeitung“. Aber er war auch ein gewiefter Geschäftemacher, Einkäufer, Erfinder, Verkäufer und Marketing-Mensch.

Unvergessen, wie die Garage in Trudering zum Leidwesen seiner Familie aus allen Nähten platzte, weil der Hausherr irgendwo wieder einen Container Zahnbürsten, Kondome oder Krückenklammern preisgünstig erstanden hatte.

Ach ja, die Krückenklammern. Das waren kleine Haken aus Draht, die sich leicht an jeder Krücke befestigen ließen. Wohl zu oft hatte Michael beobachtet, wie mühsam es für Menschen sein muss, wenn an den Tisch oder an die Wand gelehnte Krücken zu Boden fallen. Die Krückenklammer war die Lösung, und den Slogan gab’s aus Michaels Textküche gratis dazu: „Nie mehr nach den Krücken bücken!“

Das Alter meinte es nicht gut mit meinem Freund. Er hatte einen Nierentumor und kaputte Herzklappen obendrein. Die letzten Mails schrieben wir uns aus dem Krankenhaus – er in Bayern, ich in Montreal.

Ich: „Wir denken ganz fest an dich, lieber Michi. Wir müssen uns noch ganz lange erhalten bleiben.“

Er: „Das sehe ich auch so, mein Freund. 100 werden ist halt auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, schon gar nicht in diesen Zeiten. Lass uns einfach gelassen sein und zufrieden, wenn ab und zu was Schönes für uns kommt. Euer Michi.“

Das war’s. Viel Schönes kam danach wohl nicht mehr. Aber bei Michi weiß man es nie. Vielleicht konnte er ja seinem eigenen Sterben noch etwas Schönes abgewinnen.

Ich vermiss’ dich, Michi. Wie die Sau! Und nicht nur beim Nach-den-Krücken-Bücken.

„Wenn i schomol sterbn muaß, dann soll wenigstens da Herbert drüber schreib’n.“ (Michael Lehner)