Gestern wurde in Kanada gewählt. Justin Trudeau hat es wieder geschafft – zwar mit einer Minderheitsregierung, aber immerhin. Nach langer Zeit habe ich wieder ferngesehen. Was ich sah, war nicht schön: Es war eine Altmännerrunde, die das Fernsehen nicht braucht.

Gestern wurde in Kanada gewählt. Justin Trudeau hat es wieder geschafft – zwar mit einer Minderheitsregierung, aber immerhin. Nach langer Zeit habe ich wieder ferngesehen. Was ich sah, war nicht schön: Es war eine Altmännerrunde, die das Fernsehen nicht braucht.

Da wurden Männer – und es waren ausschließlich Männer – aus der Versenkung geholt, die irgendwann mal hip waren im kanadischen Fernsehen. Hochkarätige Journalisten, denen zu ihren besten Zeiten Millionen von Kanadiern an den Lippen hingen.

Heute lassen sie müde ihre Lippen hängen, gähnen verschämt hinter der hohlen Hand und wollen nur noch heim ins Bett. Sie kommen träge rüber, verbraucht und irgendwo auch nicht sonderlich inspirierend. Es sind Yesterday Men.

Wer mit 70 oder noch älter in einer Wahlnacht morgens um zwei noch im Studio sitzt und meint, zu allem seinen Senf geben zu müssen, tut mir leid. Gerade beim kanadischen Fernsehen gibt es ganz viele junge, unglaublich talentierte, frische Moderatorinnen und Moderatoren. Diese gehören in die Bütt und nicht Männer mit einer großartigen Vergangenheit, die nach vielen Jahren im Scheinwerferlicht ihre Zukunft hinter sich haben.

Ja, sie bringen viel Erfahrung mit in die Sendung. Dafür kommen Männer wie Andrew Chang, 34, und Frauen wie Rosemary Barton, 41, mit einem frischen Blick in die Sendung, der selbst angestaubten Themen wieder etwas Exotisches verleiht. Außerdem handelt es sich, zumindest bei Chang, um „digital natives“, die im Internetzeitalter groß geworden snd. Dies kommt ihnen jetzt bei der Studioarbeit zugute.

Sie denken schnell, agieren zielgruppengenau und schaffen es so, eine Sendung zu machen, die trotz Gadgets und Hightech als sympathisch und angenehm empfunden wird. Sie senden nicht mehr nur in die „Wohnzimmer der Nation“, wie es früher hieß, sondern auch auf Tablets und Smartphones. Orts- und zeitunabhängiger Fernsehkonsum ist das, was heute gefragt ist.

Bis ein älterer Kollege seinen Finger im „Adler-Suchsystem“ – kennt das eigentlich noch jemand? – aufs iPad legt, hat der junge Andrew Chang dank virtuoser Haptik längst die Hochrechnung für die nächste Szene auf dem Schirm.

Loslassen können ist eine Kunst, die nicht jeder beherrscht. Als ich vor etwa zehn Jahren beschloss, meine Karriere als freier ARD-Korrespondent zu beenden, meine Seminare an jüngere Kollegen abzugeben und das Mikrofon endgültig einzumotten, war das ein harter Schritt. Aber es war gut so und ich habe im Frieden mit meinem Berufsleben abgeschlossen.

Vor ein paar Tagen rief ein Schweizer Sender an und wollte meine Einschätzung zu den Wahlen. Zunächst zögerte ich, sagte dann aber doch zu. Zum ersten mal nach vielen Jahren war ich wieder im Radio zu hören.

Als ich mir den Beitrag hinterher im Internet anhörte, fühlte es sich komisch an. Die Stimme wird brüchiger im Alter, die Gedankenblitze blitzen langsamer als früher. Der Korrespondent kommt bei einer Frage der Moderatorin ins Plappern, wo doch nur seine kurze Einschätzung gefragt ist.

Opa erzählt zwar noch nicht vom Krieg, aber in diese Richtung geht es.

Zwar waren die Kollegen – und hoffentlich auch die Zuhörer am anderen Ende der Leitung – zufrieden. Ich war es nicht. Es fühlte sich nicht mehr richtig an, mit fast 71 Jahren einer ganz offensichtlich viel jüngeren Zielgruppe die Welt erklären zu müssen.

Ich bin froh und dankbar, dass ich fast drei Jahrzehnte lang in Tausenden von Hörfunkbeiträgen, Filmen und Zeitungsartikeln der Welt Kanada und Alaska verklickern durfte. Aber irgendwann ist auch mal gut.

Schön, dass die Wunderkiste, die sich Leben nennt, für unsereins noch andere Überraschungen enthält. Noch schöner, dass man sich in unserem Alter nichts mehr beweisen muss – weder sich selbst noch anderen.

Ah, hier ist sie wieder, die Gnade des Alters …

Alle wollen Qualitätsjournalismus, nur bezahlen will keiner. Kommt Ihnen bekannt vor? Dann rechnen Sie einfach mal durch, wie viel Sie im Monat für Zeitungen, Zeitschriften, Radio, Fernsehen und Internetportale ausgeben. Vermutlich viel weniger als es die Inhalte Wert sind.

Alle wollen Qualitätsjournalismus, nur bezahlen will keiner. Kommt Ihnen bekannt vor? Dann rechnen Sie einfach mal durch, wie viel Sie im Monat für Zeitungen, Zeitschriften, Radio, Fernsehen und Internetportale ausgeben. Vermutlich viel weniger als es die Inhalte Wert sind.

Texten Sie schon oder suchen Sie noch? WhatsApp, SMS, Facebook-Messenger, Google Chat, Instagram-Messenger … Nicht zu vergessen das gute, alte Email-Programm. War da noch was? Achja, die Postkarte und der Brief. Aber die sind ja längst im Museum.

Texten Sie schon oder suchen Sie noch? WhatsApp, SMS, Facebook-Messenger, Google Chat, Instagram-Messenger … Nicht zu vergessen das gute, alte Email-Programm. War da noch was? Achja, die Postkarte und der Brief. Aber die sind ja längst im Museum. Gestern wurde in Kanada gewählt. Justin Trudeau hat es wieder geschafft – zwar mit einer Minderheitsregierung, aber immerhin. Nach langer Zeit habe ich wieder ferngesehen. Was ich sah, war nicht schön: Es war eine Altmännerrunde, die das Fernsehen nicht braucht.

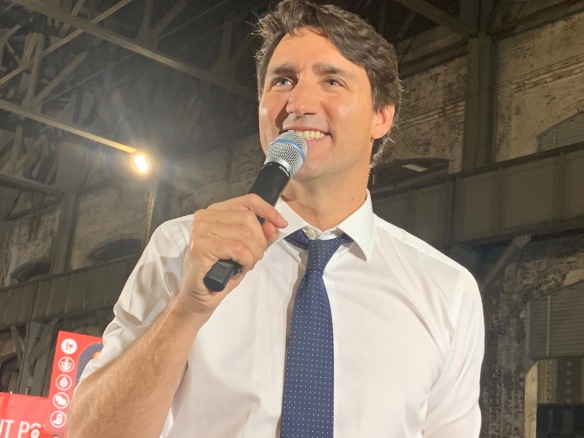

Gestern wurde in Kanada gewählt. Justin Trudeau hat es wieder geschafft – zwar mit einer Minderheitsregierung, aber immerhin. Nach langer Zeit habe ich wieder ferngesehen. Was ich sah, war nicht schön: Es war eine Altmännerrunde, die das Fernsehen nicht braucht. Achtung, Spoiler: Ich bin ein Fan von Justin Trudeau. Ich war dabei, als er beim Staatsbegräbnis seines Vaters vor 19 Jahren die bewegendste Trauerrede hielt, die ich je gehört habe. Ich freute mich wie ein Kind, als er 2015 zum kanadischen Premierminister ernannt wurde. Und ich hoffe inbrünstig, dass er am kommenden Montag erneut gewählt wird.

Achtung, Spoiler: Ich bin ein Fan von Justin Trudeau. Ich war dabei, als er beim Staatsbegräbnis seines Vaters vor 19 Jahren die bewegendste Trauerrede hielt, die ich je gehört habe. Ich freute mich wie ein Kind, als er 2015 zum kanadischen Premierminister ernannt wurde. Und ich hoffe inbrünstig, dass er am kommenden Montag erneut gewählt wird.  wartenden Journalisten losgelassen. Hundi war brav und roch an jedem Kabel, jedem Blitzgerät, jeder Kamera.

wartenden Journalisten losgelassen. Hundi war brav und roch an jedem Kabel, jedem Blitzgerät, jeder Kamera.