Wer als Mensch mit eingeschränkter Mobilität – auf Deutsch: Gehbehinderung – in einer Millionenstadt wie Montreal lebt, macht so seine Erfahrungen. Um es vorwegzunehmen: Die meisten davon sind positiv.

In der U-Bahn steht immer jemand auf und bietet dir seinen Sitzplatz an. Im Café begleitet dich die Kellnerin bis vor die Tür, um sie zu öffnen. Wenn du dann noch mit einem schicken Rollator daherkommst, lernst du sogar neue Leute kennen.

Zum Beispiel ein älteres chinesisches Paar. Es war die Frau, die mich auf der Rue-St-Denis angesprochen hat. Ob sie wohl ein Foto von meinem Rollator machen dürfe, der wäre doch perfekt für ihren Mann. Der Mann war sichtlich weniger begeistert von der Idee und stützte sich ermattet auf seine Wanderstöcke.

Die Frau beherrschte das Multitasking perfekt: Sie fotografierte, googelte nebenher nach dem Modell auf dem Handy und machte gleich einen Preisvergleich auf verschiedenen Portalen. „Good price“, befand sie schließlich. Und dann: „Not made in China. Very good!“ Sagt eine Chinesin.

Dieser Rollator – es hat lange gedauert, bis ich mich zum Kauf durchringen konnte. Dabei war es vor allem die psychologische Schranke, die mich abgehalten hat. Mit Stöcken bist du in der Wahrnehmung der meisten Menschen noch immer sowas wie der fröhliche Wandersmann. Mit Rollator bist du gehbehindert.

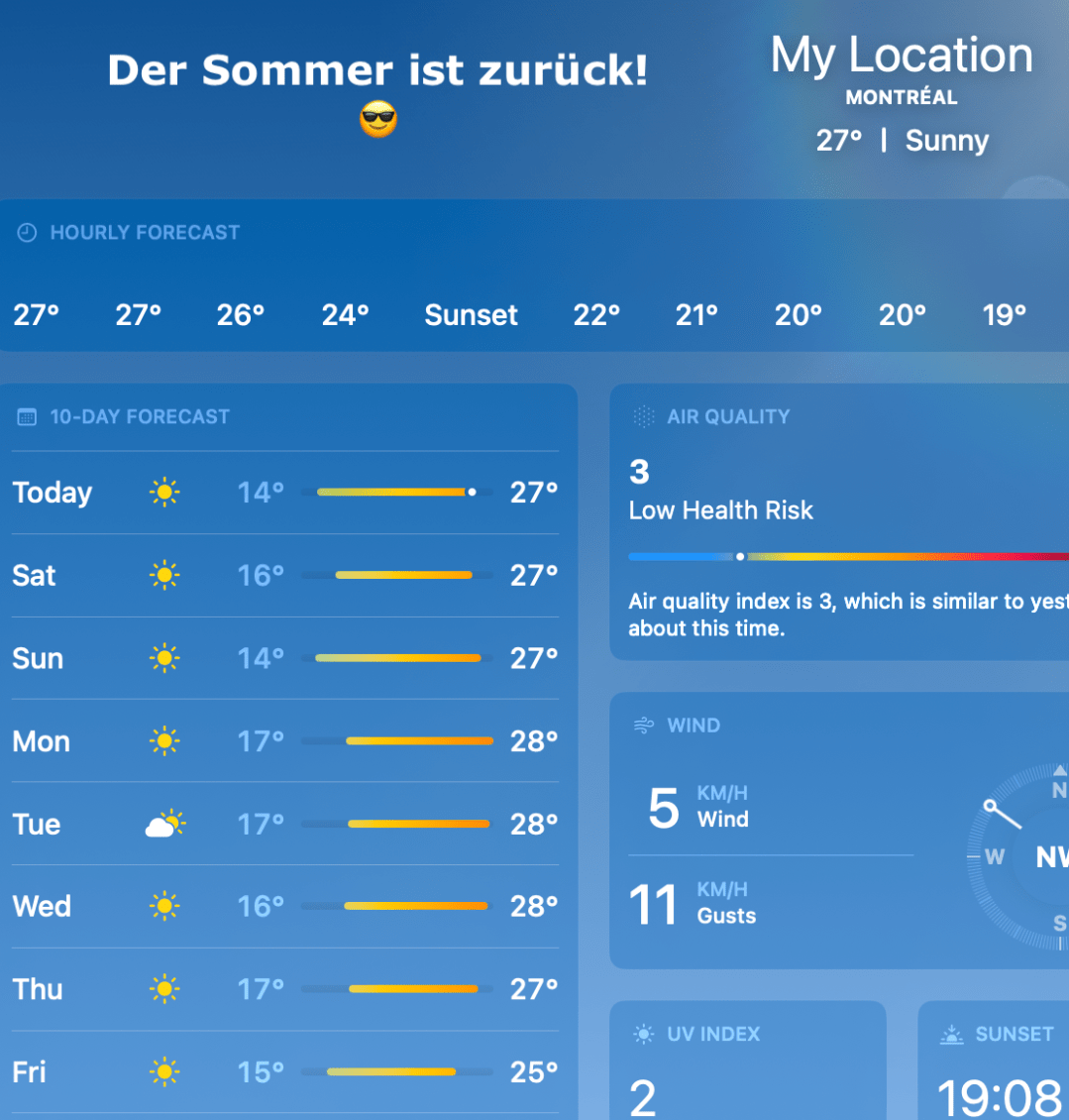

Meine Lebensqualität hat sich mit dem Rollator um ein vielfaches verbessert, ich kann wieder längere Strecken zu Fuß zurücklegen. Heute waren es 6.5 Km. So viel bin ich seit Oktober 2022 nicht mehr gelaufen. Mache ich zwischendurch mal schlapp, bietet die integrierte Sitzfläche genug Platz zum Ausruhen, notfalls auch zum Essen.

Außerdem habe ich festgestellt, dass ich wieder mehr fotografiere als früher. Der Griff zum Handy fällt leichter als wenn du umständlich zwei Stöcke richtig positionieren musst, um die Kamera zu zücken.

In der U-Bahn lässt sich mein Acre Carbon Ultralight im Notfall zusammenschieben. Während ich auf dem Behindertensitz Platz nehme, stütze ich mich auf dem Rollator ab – mit angezogenen Handbremsen, versteht sich. Ein einziges Mal habe ich das vergessen – und schon machte sich das Ding selbstständig. Gleich mehrere Passagiere machten sich daran, den ultraleichten „Acre Carbon“ einzufangen.

Nicht alle Metro-Stationen in Montreal sind barrierefrei. Besonders schwierig zu navigieren ist zum Beispiel die Haltestelle „Charlevoix“, ganz in unserer Nähe. Die letzten 20 Stufen bis zur Plattform müssen umständlich ohne Hilfe des Rollators zurückgelegt werden.

Aber auch das erweist sich bisher als problemlos. Es ist immer jemand da, der dir dein Gerät trägt, während du dich am Geländer entlang in Richtung Gleis hangelst. Interessant: Meistens sind es sehr junge Menschen, die ihre Hilfe anbieten: Schüler und StudentInnen. Frauen öfter als Männer, auffallend viele Menschen mit Migrationshintergrund.

Aber nicht immer klappt alles reibungslos. Viele Straßen in Montreal sind in einem hoffnungslos kaputten Zustand, leider auch die Gehwege. Da bleiben die relativ kleinen Räder schon mal in einem Schlagloch stecken, das dich leicht zu Fall bringen kann.

Vielleicht hätte ich doch die Cross-Country-Version meines Rollators kaufen sollen. Der Vorteil: Damit bin ich auch auf unebenem Gelände auf der sicheren Seite. Der riesige Nachteil: Der „Carbon Overland“, der als „der robusteste Gelände-Rollator der Welt“ angepriesen wird, ist mit 6.7 Kilo fast zwei Kilo schwerer als meine Version.