Zum Wochenende ein Schmunzler: Das Montréaler Duo „Bowser und Blue“ macht sich einen Spass daraus, die bröckelnde Infrastruktur in einem Song zu verewigen. Das Lied heißt, passend zu den Schlaglöchern, „Driving on Crack“. Und endet mit einem Tipp für alle, die sich das Chaos in Montréal nicht länger antun wollen: „Werft Euch unter die Brücke!“

Schlagwort-Archive: Quebec

Québec geht auf den Strich

Arme Québecer! Wie die Löwen kämpfen die Nationalisten unter ihnen um den Erhalt des Französisch im Meer der englischsprachigen Sünde. Und wenn freiwillig gar nichts mehr geht, rufen sie eben die Gerichte an. So soll „Metro“, eine der größten Supermarktketten des Landes, gezwungen werden, den fehlenden accent aigu auf das „e“ zu setzen.

Arme Québecer! Wie die Löwen kämpfen die Nationalisten unter ihnen um den Erhalt des Französisch im Meer der englischsprachigen Sünde. Und wenn freiwillig gar nichts mehr geht, rufen sie eben die Gerichte an. So soll „Metro“, eine der größten Supermarktketten des Landes, gezwungen werden, den fehlenden accent aigu auf das „e“ zu setzen.

Der Mann, dem der fehlende Strich gegen denselben geht, heißt Yves Michaud. Er hat Recht und er hat Angst. Recht, weil das berüchtigte Québecer Sprachengesetz „Bill 101“ tatsächlich Gewerbetreibenden vorschreibt, was in welcher Sprache, Schreibart und Schriftgröße sein muss. Angst, weil es um den Erhalt des Französisch in Québec geht.

„Wenn wir unsere Sprache nicht verteidigen“, sagt Monsieur Michaud, „wird Französisch in Nordamerika in ein paar Generationen aussterben“. Und weil er sich nicht mitschuldig machen möchte am Untergang des französischsprachigen Abendlands, hat er den Metro-Konzern vorsichtshalber mal bei der Québecer Sprachenpolizei angezeigt. Die wiederum reagierte blitzschnell für eine staatliche Behörde: Es sei mal wieder höchste Zeit für eine Aufklärungskamapgne. Und flugs wurde eine halbe Million locker gemacht, um Sprachen-Verbrecher wie Metro künftig stärker an die Kandare zu nehmen.

„Wenn wir unsere Sprache nicht verteidigen“, sagt Monsieur Michaud, „wird Französisch in Nordamerika in ein paar Generationen aussterben“. Und weil er sich nicht mitschuldig machen möchte am Untergang des französischsprachigen Abendlands, hat er den Metro-Konzern vorsichtshalber mal bei der Québecer Sprachenpolizei angezeigt. Die wiederum reagierte blitzschnell für eine staatliche Behörde: Es sei mal wieder höchste Zeit für eine Aufklärungskamapgne. Und flugs wurde eine halbe Million locker gemacht, um Sprachen-Verbrecher wie Metro künftig stärker an die Kandare zu nehmen.

Der Supermarkt-Riese Metro zeigt sich bislang uneinsichtig. Der Akzent über dem „e“ in allen 220 Läden, inklusive Schilder, Werbung und Briefpapier, würde das Unternehmen 20 Millionen Dollar kosten. Diese Summe, so argumentiert der Sprecher der Kette, sei im Zeichen der Wirtschaftskrise nicht zu verantworten. Wir warten also gespannt auf die Fortsetzung der Strich-Saga.

Das alles wäre ja noch ganz lustig, wenn nicht ein ziemlich perfides System dahinter stecken würde. Viele Frankokanadier in Québec wären nämlich am liebsten unter sich – „chez nous“, wie sie es nennen. Und weil sie es mit immer wieder neuen Referenden einfach nicht schaffen, ihre schöne Provinz aus dem kanadischen Staatenbund herauszulösen, drehen sie zwischendurch immer mal wieder politisch hohl. Dabei ist ihnen keine Idee zu abstrus. Und jetzt eben Metro.

Das alles wäre ja noch ganz lustig, wenn nicht ein ziemlich perfides System dahinter stecken würde. Viele Frankokanadier in Québec wären nämlich am liebsten unter sich – „chez nous“, wie sie es nennen. Und weil sie es mit immer wieder neuen Referenden einfach nicht schaffen, ihre schöne Provinz aus dem kanadischen Staatenbund herauszulösen, drehen sie zwischendurch immer mal wieder politisch hohl. Dabei ist ihnen keine Idee zu abstrus. Und jetzt eben Metro.

Dass ich mich trotzdem sauwohl fühle in dieser facettenreichen Québecer Gesellschaft, hat mit dem Lebensgefühl zu tun. Die Mischung aus „savoir vivre“ und „American way of life“ ist schwer zu toppen. Und: Da wir weder als Anglo-, noch als Frankokanadier gelten, dürfen wir den Sprachen-Zirkus von unserem warmen Logenplatz aus genüsslich als Zuschauer verfolgen. Offiziell gelten Hybrid-Geschöpfe wie wir nämlich als „Allophone“.

Schnaps aus dem Spazierstock

Eins muss man den Kanadiern lassen: Wenn es um den Winter geht, sind sie ganz schön erfinderisch. In Québec-City findet zurzeit der jährliche Winterkarneval statt. Mit einem Prinzenpaar, das im Eisschloss residiert. Und einem Getränk, bei dem Sie buchstäblich am Stock gehen. Wirklich.

Zuerst die Sache mit dem Getränk: Die Québecer nennen es „Caribou“. Es ist eine teuflische Mischung aus Schnaps und Rotwein und soll das Blut des Karibus, also des Rentiers, symbolisieren. Und weil es nach kanadischem Gesetz nicht erlaubt ist, Alkohol in der Öffentlichkeit zu trinken, mogeln die Besucher des „Carnaval d’Hiver“ eben ein wenig. Und trinken das Gesöff aus dem ausgehöhlten Spazierstock. Mit abschraubbarem Griff.

Im Eispalast wohnt das Prinzenpaar zwar nicht ständig, aber es residiert dort Abend für Abend, noch bis zum 12. Februar. Die Ausmaße des Gebäudes sind beeindruckend: 41 Meter lang, 23 Meter breit und 25 Meter hoch – etwa so groß wie zwei Tennisplätze. Mehr als elftausend Tonnen Eis wurden für das herrschaftliche Anwesen verwendet. Rund 200 000 Dollar lässt sich die Stadt Québec den Palast jährlich kosten. Dafür bleibt es auch nach Ende des Karnevals noch ein bisschen stehen.

Im Eispalast wohnt das Prinzenpaar zwar nicht ständig, aber es residiert dort Abend für Abend, noch bis zum 12. Februar. Die Ausmaße des Gebäudes sind beeindruckend: 41 Meter lang, 23 Meter breit und 25 Meter hoch – etwa so groß wie zwei Tennisplätze. Mehr als elftausend Tonnen Eis wurden für das herrschaftliche Anwesen verwendet. Rund 200 000 Dollar lässt sich die Stadt Québec den Palast jährlich kosten. Dafür bleibt es auch nach Ende des Karnevals noch ein bisschen stehen.

Das Traumschloss im Stadtzentrum von Québec-City mag zwar ein Jahrhundertbauwerk sein. Aber mehr als hundert Tage hält es nicht. Dann stellt sich selbst im Norden Kanadas langsam der Frühling ein. Und damit die Frage: Wohin mit dem geschmolzenen Eispalast? Auch dieses Problem haben die fixen Québecer Karnevalisten gelöst: Das Schmelzwasser wird über Spezialleitungen direkt in den Sankt-Lorenz-Strom gepumpt.

Das Traumschloss im Stadtzentrum von Québec-City mag zwar ein Jahrhundertbauwerk sein. Aber mehr als hundert Tage hält es nicht. Dann stellt sich selbst im Norden Kanadas langsam der Frühling ein. Und damit die Frage: Wohin mit dem geschmolzenen Eispalast? Auch dieses Problem haben die fixen Québecer Karnevalisten gelöst: Das Schmelzwasser wird über Spezialleitungen direkt in den Sankt-Lorenz-Strom gepumpt.

Doch bis es so weit ist, wird noch gefeiert in der Stadt mit ihren 500.000 Einwohnern. Es gibt eine Parade, jede Menge Buden, ein Hundeschlittenrennen und einen besonderer Leckerbissen für die Hardcore-Winteraner: Ein Kanu-Rennen über den zugefrorenen Sankt-Lorenz-Strom. Sieger ist, wer sein Boot auf dem Eis als erstes ans Ziel … schiebt.

Ein bisschen wie Dschungelcamp

“Mer muß och jönne könne”. Ein schöner Ausdruck, finde ich. Klingt auf Schwäbisch nicht annähernd so treffend wie auf Kölsch. Und ist, wenn es hart auf hart kommt, nicht immer ganz einfach zu befolgen. Zum Beispiel, wenn beim Nachbarn von gegenüber die Festbeleuchtung brennt und deine Straßenseite liegt mal wieder im Dunkeln. Stromausfall. Wie gestern Abend.

Warum muss ich eigentlich gönnen können, wenn der Nachbar etwas hat, das ich auch gerne hätte? Zum Beispiel Strom am Samstagabend. Mit Fernsehen, Internet, Radio. Und vor allem: mit Heizung! Aber beim Stromausfall hört die Demokratie auf. So passiert es häufig, dass ein Leitungsnetz noch Saft hat, während das andere tot ist. Verläuft die Stromscheide dann gerade durch dein Wohnviertel, kann das richtig bitter sein. Und ähnlich wie bei der Schlange an der Ladenkasse: Meistens trifft es dich und die anderen kommen schneller voran als Du. Denkst du jedenfalls.

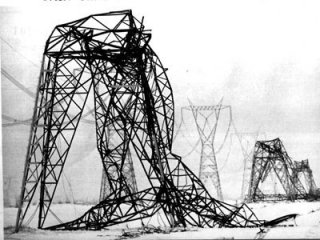

Eissturm '98: Eingeknickte Elektromasten (CBC)

Im Winter sind hier unangekündigte Stromausfälle an der Tagesordnung. Manchmal dauert der Blackout nur eine Stunde. Manchmal zehn Stunden. Oder auch zwei Wochen, wie beim legendären Eissturm von 1998. Dann geht es um mehr als um Fernsehen und Ipod. Es geht um Leben und Tod. Durch Erfrieren. Stromausfall gibt es meistens nach Eisregen. Auf den Überlandleitungen bildet sich eine dicke Eisschicht. Die Kabel reißen unter der Last des Eises. Das war’s dann. Da ein Großteil der Elektroleitungen in Kanada noch immer über der Erde verläuft und nicht unterirdisch, gehören Blackouts zum Winter wie Glühwein und Weihnachten. Nur nicht so gemütlich.

Jeder kennt das Blackout-Ritual: Kerzen vorm Kaminofen

Wer lange genug hier wohnt, kennt das schon: Es fängt mit einem zaghaften Lichterflackern an. Dann werden die Abstände immer kürzer. Noch einmal atmen Elektroheizung und Kühlschrank tief durch. Ein letztes Aufbäumen – und weg isser, der Strom. Das Ritual, das dem Blackout folgt, ist bis ins Detail erprobt. Nichts wird dem Zufall überlassen: Kerzen an. Rechner aus. Kaminofen an. Handy aus. Batterie sparen für den Ernstfall! Ab jetzt spielt sich alles in einem Zwei-Meter-Radius rund um den Kamin ab. Ein bisschen wie Dschungelcamp. Gemütlich? Schon. Aber nur, wenn sonst keine Pflichten rufen.

- Letzte Rettung: Truckstop – Foto:Flickriver

Wie das so ist mit den Überraschungen: Meistens kommen sie dann, wenn man sie so gar nicht brauchen kann. Zum Beispiel an Tagen, an denen der Job nur mit einer Internetverbindung möglich ist. Solche Tage soll es bei Onlinejournalisten ja öfter geben. Muss dann auch noch nach Deadline gearbeitet arbeitet werden, bleibt nichts anderes übrig als die Flucht ins nächste Netz. Auch die ist gut geübt. Notebook unter den Arm. Mit dem Wagen zwölf Kilometer zum Truckstopp am Highway Number One. Dort gibt’s immer Strom, und sei es per Generator.

Also: Platz nehmen zwischen gut genährten Lkw-Fahrern, die auf dem Weg von San Francisco nach Halifax das dritte Frühstück einlegen. Einloggen. Loslegen. Bingo! Es gibt WLAN im „Flying J“-Roadhouse. Alles andere interessiert jetzt nicht.

Was der Kunde besser nicht weiß: Seine Medienanalyse, sein Text, die Mail, der Screenshot, sind inmitten von Truckern zwischen Spiegelei und Speck in einer Autobahnkneipe am längsten Highway der Welt entstanden. Beneidenswerte Arbeitsbedingungen? Stimmt. Aber: “Mer muß och jönne könne!”

Der nette Monsieur Duhamel

Wenn ich unterwegs bin, kann ich leider nicht täglich bloggen. Deshalb hin und wieder der Griff ins Archiv. Hier finden Sie Manuskripte meiner Hörfunk-Reportagen. O-Töne können hier leider nicht eingestellt werden.

Wenn ich unterwegs bin, kann ich leider nicht täglich bloggen. Deshalb hin und wieder der Griff ins Archiv. Hier finden Sie Manuskripte meiner Hörfunk-Reportagen. O-Töne können hier leider nicht eingestellt werden.

Dieser Text wurde nicht aktualisiert. Deshalb: Kein Anspruch auf Vollständigkeit!

__________________________________________________________________________

Dechaillons ist ein kleines Dorf am Ufer des Sankt-Lorenz-Stroms. Dort wohnt der Rentner Delphis Duhamel, ein freundlicher Herr mit einem freundlichen Hobby. Monsieur Duhamel begrüßt sämtliche Schiffe, die hinter seinem Haus auf dem Sankt-Lorenz-Strom vorbeiziehen. Ob Frachter oder Passagierschiff – für Delphis Duhamel spielt das keine Rolle – bei ihm ist jeder Kahn willkommen.

Sobald der Mann durchs Fernglas festgestellt hat, in welchem Land das vorbeiziehende Schiff registriert ist, beginnt das Begrüßungs-Zeremoniell: Monsieur Duhamel hisst die jeweilige Landesflagge, und lässt dabei die dazu passende Nationalhymne abspielen. Für den guten Ton sorgen zwei Lautsprecher, die er eigens dafür im Garten installiert hat.

Die Sammlung an Flaggen und Musik kann sich sehen lassen: siebzig Fahnen, elf Hymnen – Gesang oder Orchester. Die jeweilige Herkunft ist fein säuberlich in ein Logbuch eingetragen, das Monsieur Duhamel neben den Tonbändern mit den Nationalhymnen aufbewahrt. Und ist der Herr des Hauses mal gerade nicht da, hält seine Frau Lorraine Begrüßungs-Wache.

Angefangen hatte alles vor dreißig Jahren. Die Kinder der Duhamels waren damals noch klein und Vater Delphis suchte nach einer Möglichkeit, seinen drei Jungs die große, weite Welt näherzubringen. Das ist gar nicht so einfach, am Ufer des Sankt-Lorenz-Stroms. Doch die Heimerziehung funktionierte gut: Schipperte zum Beispiel ein holländischer Frachter hinterm Haus vorbei, wurde eben Holland im Erdkundebuch behandelt. Auf diese Art und Weise lernten die Duhamel-Buben von der guten Stube aus die ganze Welt kennen.

Flaggen und Hymnen hat sich der pensionierte Handwerker im Laufe der Jahre gekauft. Die Griechen und Portugiesen seien die freundlichsten Schiffsbesatzungen, erzählt der Flaggenmann von Dechaillons. Viele Seeleute kennen ihn schon. Die winken ihm dann freundlich zu, oder lassen auch mal über Bordlautsprecher einen persönlichen Gruß los.

Und die Deutschen? „Auch nett“, sagt der freundliche Herr. Nur mit der Flagge komme er neuerdings immer durcheinander. Hammer und Sichel auf schwarz-rot-goldenem Grund habe er schon länger nicht mehr gesehen. (Gesendet: Februar 1993)